小课程 大文章——重庆文理学院《纪录片创作》课程建设纪实

2021年初,处于成渝经济圈的永川区重庆文理学院,2018级广播电视编导一班的同学们正在登陆国家官方平台“学堂在线”,进行课程学习,搜索框里赫然出现的是“Documentary Production(纪录片创作)”,英文教学,让同学们充满好奇又满怀兴趣,这是他们引以为傲的专业课知识,这也是重庆文理学院历时十几载孵化的国家精品在线开放课程,是重庆市目前仅有的唯一的国际化平台课程。

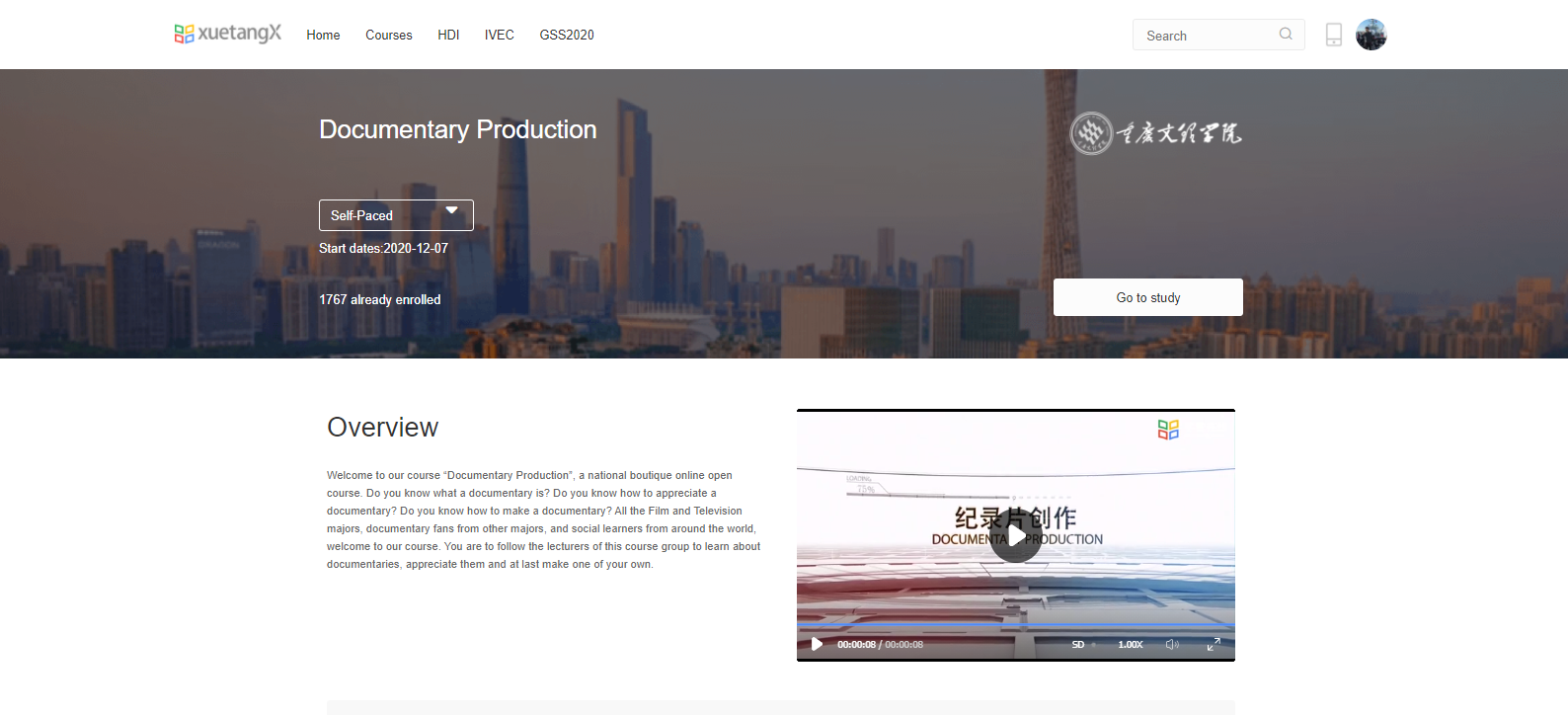

国际化在线开放课程封面

2020年12月,重庆文理学院文化与传媒学院李天福教授和韩永青教授领衔的“纪录片创作”课程在清华大学直属的“学堂在线”国际教学平台上线,面向全球高校学生和社会学习者开放,成为市属高校首门上线的国际化在线开放课程。课程在国际教学平台上线为世界各国大学生提供了文理智慧,为学校构建高水平应用型大学提供了重要支撑。

课程负责人李天福教授在线回复学生问题

学在路上:实践躬行不止浅学

“每一部影片的创作都是大学生活中最精彩学习生活的部分。”文化与传媒学院2017届毕业生苟维在作品心得中感叹。他的《格勒·原·梦》入围第二十四届北京大学生电影节,以人文社会记录下辽阔大草原,获得第三届国际大学生新媒体节一等奖。

苟维团队现场拍摄

“《纪录片创作》深刻影响着我们,我们渴望着用作品说话,用作品来传达出文字所匮乏的精神凝聚。”2016届的学生韩正丽在2015中国国际纪录片节颁奖礼上手捧着“最佳摄影奖”的奖杯,对台下的观众说到。韩正丽和她的团队通过这门课程,遇上了川剧,看懂了川剧。他们用镜头记录地方文化,传承非物质文化遗产,记录下中国传统文化传承的不易和艰辛。

《纪录片创作》关注大学文化建设,落实重庆市高校建设实施意见,鼓励学生参与文化创意创作,增强文化自觉和文化自信,切身感受中华传统文化魅力所在。为了完成《遇见凉山》,三个学生走进凉山,在那里与村民共度了三个暑假,并以此斩获第八届中国大学生DV艺术节“最佳剪辑”奖。

学生现场拍摄

时至今日,历届学生共创作完成了400多部课程微纪录片,100多部毕业设计微纪录片,获得国际国内重要学科竞赛奖项50多项,从微观层面有力地宣传了永川当地经济、社会和文化发展,侧面彰显了课程建设的先行力量。

正如文化与传媒学院传媒系主任张洁所说“只要大家能从课程作业的创作中走出来,走上社会后没有什么困难是不能克服的。”《纪录片创作》不仅仅只是一门课,更多的是社会的思考,是更丰富详尽的实验文学。

建设课程:千锤万凿终出深山

2006年的夏天,重庆文理学院启动首次各专业人才培养方案修订工作。刚刚走马上任广播电视新闻学教研室主任的韩永青,发现了三个严峻问题:一是人才培养方案的理论课程设置几乎是100%,二是学生都已大三,动手做影片的能力严重不足,三是专业硬件设备严重匮乏。

“哪里不足,就补足哪里!”韩永青这样说,他力排众议,毅然决定增加《纪录片创作》课程。基础薄弱、进度为零,那一切从头开始,从零出发。纪录片创作课程自此萌芽。

2014年,以前期课程教学改革为基础,以在线开放项目为主线,韩永青邀请文化与传媒学院院长李天福教授担任课程负责人。更多骨干教师被邀请进了课程教学团队。万物生长,迎来师资建设的十位中流砥柱。

基于建设市级精品视频资源共享项目,紧密团结课程组老师。2015年秋,题为“广播电视编导专业‘1551’纪录片创作人才培养模式”获批为市级教研教改项目。同年10月,“1551”纪录片工作室横空出世。

“有些事,一个人是干不来的,你需要一个团队”,是课程负责人李天福一直坚定的信念。众人拾材火焰高,深入落实人才强校战略,建设一支学术诚信、业务精湛、结构合理的优秀教师队伍,在一次次吸纳优秀教师骨干中凝聚、一次又一次教学比赛中磨合,一次又一次课程申报发展中,属于“他们”的纪录片团队不断完善,为课程成果形成奠定基础。

课程本身教师团队力量的壮大,促进《纪录片创作教程》专业书本的撰写与出版。教材已被全国30多所高校选订为专业课程教材,赢得国内学界与业界的良好评价,这是成果认定的突破性成效。四川大学博士生导师欧阳宏生教授评价该教材,“是国内目前同类教材中内容最为全面的一部,对国内高校‘纪录片创作’课程教学起到了良好示范和推动作用。”

重视课程自身发展,提升作品质量高效完成,课程团队教师发表教研教改论文30多篇,发表学术论文70多篇;出版专业教材5部,学术专著4部。学生获批国家级大学生创新创业训练计划项目2项,市级大学生创新创业训练计划项目10多项,获得省级以上学科竞赛奖项200多项,孵化大学生微型企业近10个。

重庆文理学院深入结合纪录片创作学科专业建设实际需求,围绕重庆市“双一流”产业发展重点领域,加大文化与传媒学院高层次人才培养和引进力度,在课程建设发展中夯实人才培养和科研创新的人力资源基础,实现广播电视编导专业获批国家“双万计划”省级一流本科专业建设点、重庆市本科高校一流专业建设点,进入市属高校专业建设第一梯队。

营造生态:教学成果更上层楼

“我们进行纪录片创作,不仅仅局限于推动一门课程的建设,不仅仅局限于教师团队的建设,更不仅仅局限于教学科研的活动”课程主讲教师李芹燕教授用三个“不仅仅”表明初心,更坚定教学团队的决心。

小课程大文章,纪录片创作正在一步步走向更大的舞台。

2018年,《纪录片创作》入选年度国家精品在线开放课程。课程分线上课程和线下课程。线下授课主讲范围局限,圈步于校内专业学生,线上教学面向全国全球,潜移默化走进学生视野,更高效更清晰化展现纪录片的魅力,详细刻画课程特色走进微课,以更全面更大众的姿态促进兴趣课程学习的直线提升。

纪录片创作圆满完成在线课程任务,从校级课程-市级课程-国家级课程,成为重庆文理学院首屈一指的顶点课程,成为西南地区乃至全国具有影响力的品牌课程,也代表着一流本科教育的“重文理体系”初步形成,引发社会广泛关注,产生引领示范效应。

通过学生-老师的探索实践,学院力量支持,在完善课程内部要素建设的基础上,注重课程实践教学改革的辐射效应,将实验实训、学科竞赛、校媒合作、毕业设计、毕业实习五个实践教学环节及成果联接起来,以达到培养特色应用型人才的最终目标。

“课程建设逐渐形成四点十线的课程建设理念,已经形成了良好的课程建设和教学生态。”韩永青老师在纪录片研究中心首届学术论坛中向同学们阐述。李天福教授也在论坛中展望道“促进课程转型,做好科研帮扶站,配合学院学科建设,打好课程思政科研教学活动,进一步转变人才培养方案是课程接下来的目标”。

韩永青教授指导学生剪辑课程作业

截至目前,已经有全国160多所高校的26100多名学生学习了这门课程,互动发帖近100万条,课程内容受到广泛好评。小课程大文章,以“跨越学习与创新界限,提高学生就业竞争能力”为指针,结合课程教学改革,构建“1551”人才培养计划,重实践,线上线下一体出发,纪录片创作一步一步地闯出了一条“通天大道”。

无障碍

无障碍

手机阅读分享话题

手机阅读分享话题

89628589-f154-4beb-9415-b9478fe08b54.jpg)